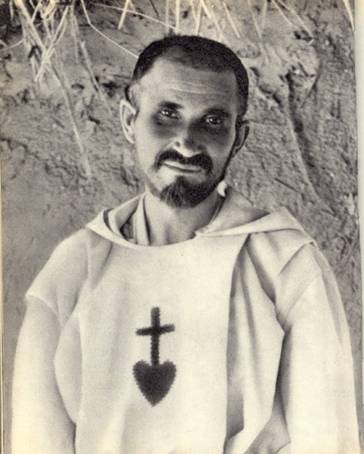

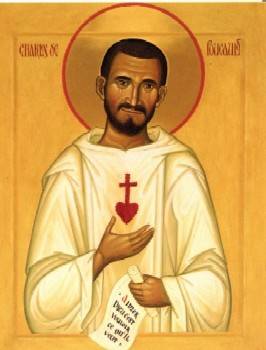

Bienheureux Charles de Foucauld

Une charité fraternelle et universelle

(1858-1916)

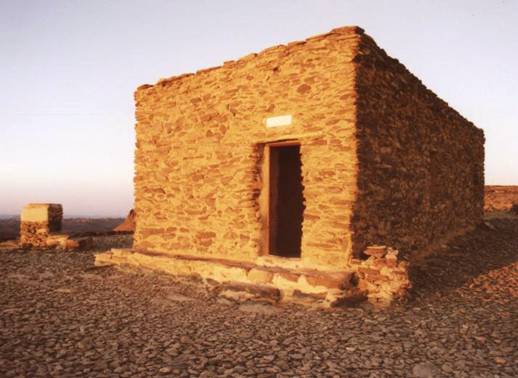

La première fois que j’entendis parler du Père de Foucauld, ce fut par mon père. Il avait fait la Guerre d’Algérie mais il ne l’évoquait que très rarement… Outre les images enfouis dans sa mémoire, il avait rapporté quelques souvenirs matériels qu’il nous montrait de temps en temps. Il y avait des objets comme un poignard, une rose des sables, un insigne de son régiment… Il y avait aussi des photographies. Parmi celles-ci s’en trouvait une très spéciale : le tombeau du Père de Foucauld à El-Golea…

Le tombeau du Père de Foucauld

Un peu plus de quatre-vingt dix ans seulement nous séparent de la mort de Charles de Foucauld ! Mais « si par tant de ses pensées ou de ses actes, il est d’un autre âge que le nôtre, le fait qu’il ait cherché à rendre frères Arabo-Berbères et Français, et qu’il ait péri dans l’accomplissement de cette tâche, l’inscrit aussi dans le temps qui vient. Son message est d’une très urgente actualité. » Ainsi écrit Hugues Didier dans l’introduction de sa « Petite vie de Charles de Foucauld ».

Parler d’une personne qui a vécu à une autre époque que la nôtre, même récente, est toujours une gageure. Nous sommes toujours tenté de la regarder, l’estimer, l’évaluer, la juger d’après les pensées, les références, les critères et les mentalités de notre temps. Il nous faut sans cesse la replacer dans son contexte social, historique et géopolitique, sinon nous risquons de ne rien comprendre et de passer à côté de son message.

Voyez cet exemple : Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153), il est vrai, a prêché à Vézelay en 1146 la deuxième croisade. Et pourtant c’était un grand spirituel, réformateur de la Chrétienté, considéré comme le dernier Père de l’Eglise et surnommé le Docteur mellifique ! Il était homme de son temps, voilà tout !

Il en est de même pour le Père de Foucauld. Il est né et a grandi sous le Second Empire, et a vécu sous la III° République. Essor économique et expansion colonialiste furent des caractéristiques de cette période. Catholicisme et chauvinisme faisait, ma foi, assez bon ménage. Charles de Foucauld appartient à ce monde là ! Comme disait le vieux cantique : « Catholique et Français toujours ! »

Avant de regarder de plus près la vie de Charles de Foucauld, il nous faut savoir que c’était un homme qui chercha toujours à sortir des sentiers battus, en véritable créativité, au point d’avoir, surtout dans sa jeunesse, un goût certain pour la provocation. Or dans l’événement décisif que fut sa conversion, on peut dire que c’est Dieu qui est venu le provoquer, en se mettant sur sa route.

A l’instar de la biographie de Hugues Didier, ces articles des Pierres de la Foi sur le Père de Foucauld se voudraient « un appel à la fraternité, valeur à la fois évangélique et républicaine. »

Charles jusqu’à sa conversion

Charles Eugène de Foucauld est né à Strasbourg le 15 septembre 1858 d'une famille noble d'origine périgourdine. Cette lignée est ancienne, puisque plusieurs de ses représentants participèrent aux Croisades, source d'un grand prestige dans l'aristocratie française. La devise, « Jamais Arrière », traduisait son idéal de courage et de générosité. Son père était le vicomte Edouard de Foucauld de Ponbriand ; sa mère s’appelait Elisabeth Beaudet de Morlet. Charles avait une sœur, Marie, de deux ans sa cadette.

Sa mère mourut le 13 mars 1864, suivie le 9 août de la même année par son père. Charles et sa jeune sœur Marie furent confiés au grand-père maternel, le colonel de Morlet, homme tendre et bourru à la fois, digne et érudit.

« J’ai toujours admiré la tendresse de mon grand-père. Il a su entourer mon enfance et ma jeunesse de beaucoup d’amour. »

En 1870, éclata une guerre entre la France et la Prusse. Fuyant le conflit, la famille se réfugia à Berne en Suisse, puis à Nancy.

La formation chrétienne de son enfance permit à Charles de faire une fervente Première Communion en 1872, mais elle ne fut pas assez solide pour l’aider dans son adolescence et, à partir de 1874, il « perdit » la foi. « Je ne voyais plus Dieu, ni les hommes, il n’y avait plus que moi. » Plus tard, il obtint son baccalauréat.

Envoyé à Paris à l'école Sainte-Geneviève, tenue par les Jésuites, il prépara le concours d'entrée à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

En 1876, il intégra Saint-Cyr, où il mena une vie dissolue en compagnie de ses camarades, puis, reçu après deux années de formation, il choisit l'école de cavalerie de Saumur.

En mars 1878, son grand-père mourut. Il hérita de revenus confortables qu'il s'employa à dépenser lors de soirées agitées en compagnie de son compagnon de chambrée, Antoine de Vallombrosa-Morès, fils du duc de Vallombrosa et « fêtard » impénitent.

Reçu à l'école de Saumur, le sous-lieutenant de Foucauld fut affecté au 4° Dragons (qui deviendra le 4° Chasseurs d'Afrique) à Pont-à-Mousson en 1880.

Envoyé à Sétif en Algérie avec son régiment, sa conduite fit scandale. Il s'afficha avec une maîtresse, la faisant passer pour sa femme, ce qui lui valut d'entrer en conflit avec sa hiérarchie et d'être rayé des cadres pour indiscipline en février 1881.

Il se retire à Évian pour trois mois et y vécut « avec l'inquiétude vague d'une conscience mauvaise qui, toute endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte ».

Apprenant que son régiment se battait en Tunisie, il fut réintégré au 4° Chasseurs d'Afrique, à sa demande.

Charles de Foucauld rejoignit alors ses camarades, mais pour combattre la tribu des Kroumirs dans le Sud-Oranais, après l'insurrection dirigée par le marabout Bou-Amama.

A la fin des combats, il partit en garnison en Algérie, à Mascara. Il y mûrit un projet de voyage en Orient arabe : « J'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant ; de cette façon, au moins, je m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps ». Il demanda donc un congé. En attendant la réponse des autorités, il se mit à l’étude de l’Islam et de sa civilisation ainsi que de la langue arabe. Alors qu’il préparait avec cœur son expédition, son congé lui fut refusé. Sa réaction fut nette : il démissionna de l’armée. C’était en 1882.

Charles s’installa à Alger. Il y rencontra Oscar Mac Carty, géographe et conservateur de la bibliothèque-musée d'Alger, homme passionné par l’Algérie et le Sahara. Le projet changea de destination : ce serait le Maroc, pays encore très mal connu. Il se prépara à cette expédition pendant un an. « Ce serait dommage de voyager bêtement et en simple touriste, je veux le faire sérieusement. » Pour mieux organiser ce voyage, il continua à étudier l'arabe et l'Islam ainsi que l'hébreu. Ce voyage d'exploration, dangereux et où il pouvait se dépasser, dura de juin 1883 à mai 1884. Il fut alors en contact avec des musulmans vivant d’une foi profonde, ce qui éveilla en lui l’inquiétude de Dieu. Ce fut une révélation : « L'Islam a produit en moi un profond bouleversement. [...] La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. » Suivant les conseils du conservateur, il se déguisa en israélite afin de mieux passer inaperçu dans la grande majorité de ce pays encore peuplé de tribus hors de contrôle direct du sultan et interdit aux chrétiens. Charles de Foucauld racontera par la suite son périple en compagnie de son guide, le rabbin Mardochée, dans un ouvrage, « Reconnaissance au Maroc », publié en 1888. La masse considérable de renseignements, notamment géographiques et ethnologiques, lui vaudra la médaille d'or de la Société de géographie de Paris.

De retour en France, il retrouva les siens, et notamment sa tante Inès Moitessier, sœur de son père et sa cousine Marie de Bondy chez qui il se reposa. Il fut accueilli en héros patriotique ! Mais la vie parisienne l'ennuyait.

Il repartit donc à Alger où Mac Carthy lui présenta un spécialiste de la géographie, le Commandant Titre. Charles rencontra ainsi sa fille, Marie-Marguerite, avec qui il envisagea un instant de fonder un foyer. Plusieurs mois de réflexion et un nouveau périple dans le désert décidèrent de sa vie sentimentale : il choisit définitivement le célibat… Le témoignage de la foi des musulmans avait réveillé en lui la question de Dieu : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. »

Il retourna à Paris où il résida tout près de sa cousine Marie, de février à octobre 1886. L'affection de celle-ci et la fréquentation du salon de sa tante lui permirent de rencontrer l'abbé Huvelin, vicaire de la paroisse Saint-Augustin. Il chercha à avoir des cours de religion et demande l’aide de ce prêtre pour être éclairé sur la religion catholique. Au lieu de lui donner un cours de religion, le prêtre l’invita à se confesser et à communier : pour Charles ce fut la conversion, une grâce qui allait le transformer pour la vie.

« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi : Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas Lui... Dans les commencements la foi eut bien des obstacles à vaincre ; mais moi qui avais tant douté je ne crus pas tout en un jour. »

Dieu à tout jamais était entré dans sa vie, ainsi que Jésus de Nazareth : Dieu avec nous, Dieu partageant notre humanité. « J’ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth, mort il y a 2000 ans, et depuis je ne cesse de le chercher, autant que le peut ma faiblesse. »

L'abbé Huvelin le convainquit d'entrer en religion.

Fin 1888, il partit pour un pèlerinage de quatre mois en Terre sainte jusqu'au début 1889, année de sa préparation religieuse.

Après un bref passage à l’Abbaye bénédictine de Solesmes dans la Sarthe puis à la Grande-Trappe de Soligny dans l’Orne, Charles entra au Monastère Trappiste de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche le 16 janvier 1890. Il prit l'habit de novice et le nom de Frère Marie-Albéric (saint Albéric fut le deuxième Abbé de Cîteaux).

Puis vint un nouveau départ vers l'Orient et la Syrie. Charles rejoignit la Trappe de Cheikhlé en juin 1890. Il y restera six ans.

Cette nouvelle existence communautaire était partagée ente la prière, les travaux des champs et la construction de routes.

Il prononça ses vœux monastiques le 2 février 1892. Mais il commença à se demander s'il pourrait réaliser à la Trappe son idéal de pauvreté et de pénitence :

« Si on me parle d'études, j'exposerai que j'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au cou dans le blé et dans le bois et une répugnance extrême pour tout ce qui tendrait à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher dans cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de Notre-Seigneur... et puis, en fin de compte, j'obéirai. »

Très tôt, il eut le désir d’une expérience de vie en ermite. Il essuya un refus et se rendit au monastère de Staouéli en Algérie. Puis il partit à Rome afin de suivre des cours de théologie. Cependant, l'abbé général des Trappistes fut bientôt convaincu de la vocation personnelle de Charles de Foucauld.

Charles partit alors en Palestine et y mena durant trois ans la vie d'ermite. Installé dans une modeste cabane chez les Clarisses de Nazareth, il s'employa comme domestique. Il passait de longues nuits d’adoration à la chapelle… Ses méditations le conduisirent alors vers une nouvelle orientation, le martyre et l'apostolat :

« Demander, désirer et, s’il plaît à Dieu, souffrir le martyre pour aimer Jésus d’un grand Amour »… « Faire mon possible pour le salut des âmes ».

À la fin du mois d'août 1900, Charles de Foucauld s'embarqua pour Marseille et, de là, gagna le monastère de Notre-Dame-des-Neiges. Il fut ordonné prêtre au Grand Séminaire de Viviers le 9 juin 1901.

Témoin du Christ au Sahara

Au mois d'octobre 1901, le Père de Foucauld s'installa à Béni-Abbés, une oasis situé sur la rive gauche de la Saoura au sud de l'Oranie. Il confia à l'abbé Huvelin et à d’autres personnes son projet d'évangéliser le pays touareg. Entre 1904 et 1905, il commença ses tournées « d'apprivoisement ». Accompagnant des colonnes de militaires qui bivouaquaient à travers le désert, il prit contact avec les populations autochtones. Durant les marches, il apprit le tamachek, langue des Touaregs, et entreprit une traduction de l'Évangile en cette langue. Au cours de l'année 1905, il acheva la rédaction des ses Méditations sur les Saints Évangiles. Puis la mission arriva à Tamanrasset en août 1905. Le Père de Foucauld commença par vivre dans une zériba, hutte en roseau. Puis il se construisit une maison en pierre et terre séchée. Il décida de s'y installer pour quelques mois et de passer chaque année trois mois à Béni Abbès, six mois à Tamanrasset, trois mois à aller et venir. Les Touaregs vouèrent rapidement une vénération au « Frère Charles de Jésus ». Lors de son retour de Béni-Abbès en septembre 1906, le général Lyautey vint lui rendre visite. Durant toute cette période d'ailleurs, il reçut souvent des officiers français avec lesquels il eut des échanges très fructueux.

En décembre 1906, à Maison Carrée, maison des Pères Blancs, Mgr Guérin, premier préfet apostolique du Sahara, lui donna un compagnon, le Frère Michel. Il lui accorda également l'autorisation d'exposer le Saint Sacrement chaque fois que deux adorateurs pourraient être présents au moins trois heures. Un an plus tard, les deux religieux partirent pour le Hoggar. Le Frère Michel, dont la santé ne résista pas aux fatigues du voyage, quitta le Père à In Salah.

De juillet 1907 à Noël 1908, le Frère Charles reprit sa vie régulière et monastique à Tamanrasset. En janvier, il obtint du Saint-Siège l'autorisation de célébrer la messe sans servant. Il travaillait jusqu'à onze heures par jour à des travaux linguistiques qui l'absorberont jusqu'à sa mort : rédaction d'un lexique, qui deviendra peu à peu un monumental dictionnaire touareg-français ; transcription, traduction et commentaire de poésies touarègues (six mille vers en tout), travail qu'il n'achèvera que le 28 septembre 1916, trois jours avant d'être assassiné. De ces travaux, qui aujourd'hui encore font autorité, seule une petite partie sera publiée de son vivant.

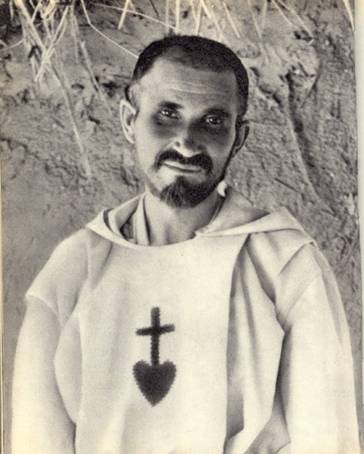

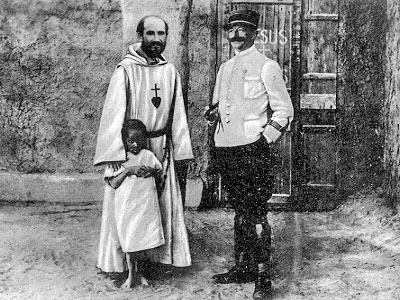

Frère Charles et des amis Touaregs

Début 1909, et sur demande de sa famille, il fit un premier séjour en France pendant trois semaines. Mgr Bonnet, évêque de Viviers et Mgr Livinhac, Supérieur Général des Pères Blancs approuvèrent ses statuts de « l'Union des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur », « pieuse union » pour l'évangélisation des colonies. Lors du voyage retour en mars 1909, il s'arrêta à El-Abiodh Sidi Cheikh. C'est là que sera fondée la première Fraternité en mars 1933. Dès 1909, il entreprit d'organiser la confrérie apostolique des « Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus ».

En 1910, il apprit la mort de Mgr Guérin. « Hélas oui, c'est une grande perte pour moi ; mais il ne faut pas être égoïste ; il est juste que les saints reçoivent leur récompense... »

De janvier à mai 1911 il retourna en France. Il consacra les deux mois suivants à un quatrième séjour à Tamanrasset pendant lesquels il continua ses travaux de lexique.

En décembre 1911, pour suivre les Touaregs qui y avaient mené leurs troupeaux en raison de la sécheresse persistante ailleurs, il séjourna à l'Assekrem, plateau au cœur du Hoggar. Il y rédigea son testament :

« Je désire être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps, qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu m'aura fait achever mon pèlerinage. »

Il fit construire plus tard, toujours à l’Assekrem, un petit ermitage d'après ses plans qu'il pourrait utiliser l'été. Fin 1913, Charles de Foucauld fit son dernier voyage en France et, sept mois durant, visita sa famille et amis. En septembre 1914, à la nouvelle de la déclaration de guerre en Europe, il écrivit à sa cousine Marie, après de multiples débats de conscience :

« Vous sentez qu'il m'en coûte d'être si loin de nos soldats et de la frontière : mais mon devoir est, avec évidence, de rester ici pour aider à y tenir la population dans le calme. »

l’Assekrem

Celui qui voulait mourir martyr fut assassiné d'un coup de feu le 1° décembre 1916 par des rebelles et pillards à la porte de son ermitage.

Dans sa dernière lettre à sa cousine, écrivit :

« On trouve qu'on aime jamais assez, mais le bon Dieu qui sait de quelle boue il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, Lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à Lui. »

La spiritualité du Père de Foucauld

La vie spirituelle intense de Charles de Foucauld est marquée par plusieurs caractéristiques : l'imitation du Christ et un apostolat innovant.

La vie du Christ fut une inspiration fondamentale pour lui. Plus que Jésus, prophète sur les routes, c'est le Jésus artisan à Nazareth qui lui servit de modèle. Vivre de façon humble : comme Jésus, adopter un mode de vie pauvre, mais plus encore, éviter de se démarquer de son prochain. Incarner la Bonne Nouvelle plus que l’annoncer ! Charles de Foucauld ne voulait pas être une institution, un homme différent, mais au contraire ne désirait que se mêler à la population dans laquelle il exerçait son apostolat. Comme Jésus, il voulait gagner son pain quotidien en travaillant de ses mains. Sa prêtrise ne devait pas se manifester comme une fonction supérieure. En conséquence, le frère Charles inventa un apostolat particulier : l'apostolat du « milieu par le milieu », par la fraternité. Il aurait pu dire, à l’instar de saint Paul :

« Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile… je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » (1 Co 9,22-23.10,33)

Il ne s’agissait donc pas d’un apostolat actif. Bien au contraire, Charles de Foucauld refusa de prêcher l'évangile à une population qui ne serait intéressée que superficiellement par les Saintes Ecritures. En imitant le Christ, il espérait présenter un modèle de sainteté aux yeux de tous, et ainsi les intéresser à son maître, le Christ : en voyant combien ses serviteurs étaient bons, ils devraient en déduire la grandeur de leur inspirateur. Le père de Foucauld prônait la fraternité entre les hommes : il donnait tout pour ses « chers nomades », sans rien exiger en retour. Il semble que cet apostolat différent était vu comme meilleur, mais aussi plus efficace. Le frère Charles voyait les limites d'un prosélytisme classique, d'une prédication imposée, sur une population, les Touaregs, restée très indépendante, même vis-à-vis de l'Islam. Connaître la langue, ne pas chercher à s'imposer, afficher d'abord ses qualités, se faire aimer, pour mieux amener à la religion : cet apostolat était effectivement plus porteur.

Il me vient à l’esprit ces quelques mots lus sur « une image pieuse » :

« L’apostolat ne consiste pas à courir après les âmes,

mais à être tels que les âmes courent à vous. »

Nous pouvons tous être ces apôtres d’aujourd’hui !

Oui, témoignons du Christ,

non pas seulement par des discours,

mais en actes et en vérité !

Fr. B