« Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! »

(Mt 5,9)

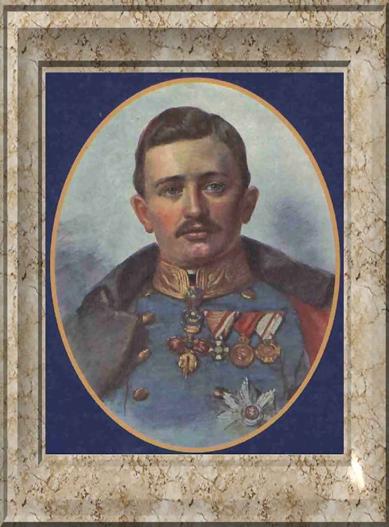

(1887-1922)

En août 2007, je suis parti en vacances en Autriche. En visitant une église de Vienne, « la Karlskirche », chef d’œuvre du baroque autrichien, j’ai pris un dépliant sur le Bienheureux Charles de Habsbourg-Lorraine, béatifié par le Pape Jean-Paul II le 3 octobre 2004…

Chaque Noël, nous célébrons la naissance du Prince de la Paix, notre Seigneur Jésus, le Christ ! A la Messe de la Nuit de la Nativité, nous entendons ce texte du Prophète Isaïe :

« Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l'insigne du pouvoir est sur son épaule ; on proclame son nom : “Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix”. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. » (Is 9,5-6)

Oui, nous allons fêter le Prince de la Paix ! Avec la multitude des Anges, nous allons chanter :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ! » (Lc 2,14)

Mais nous ne voyons sur nos écrans de télévision que mouvements de troupes, coups de canons, attentats, conflits sociaux, violences… Alors parfois, la rage nous prend au cœur devant tant de malheurs et tant de gâchis… Que faire ? On peut, certes, céder au découragement. Mais ce qui entretient l’espérance, c’est l’amour ! C’est vrai en famille comme dans la famille des enfants de Dieu, comme dans la famille des être humains. Là où nous sommes, nous pouvons être des ferments de paix !

L’exemple de Charles d’Autriche peut nous y aider. Il fut Empereur pendant la Première Guerre Mondiale. Il fit tout ce qui était en son pouvoir, en tant que chrétien et politique, pour promouvoir la paix en Europe. Son cœur souffrait de voir ce vieux continent à feu et à sang, ces Chrétiens s’entredéchirer alors que le Christ est venu apporter Sa Paix à tous les hommes ! Le Pape Benoît XV écrivait le 1er novembre 1914 : « A voir ces peuples armés les uns contre les autres, se douterait-on qu'ils descendent d'un même Père, qu'ils ont la même nature et font partie de la même société humaine ? Les reconnaîtrait-on pour les fils d'un même Père qui est aux Cieux ? » Nous reviennent alors à l’esprit ces mots du Prophète Ezéchiel, comme un réconfort, une promesse de Dieu : « Je conclurai avec eux une Alliance de paix, une Alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » (Ez 37,26) Ce sanctuaire au milieu des hommes ? mais c’est Jésus ! c’est l’Eucharistie ! Charles et sa femme, l’Impératrice Zita, l’avaient compris et le vivaient de toutes leurs forces !

Naissance et jeunesse de l’Archiduc Charles

Charles de Habsbourg-Lorraine naquit le 17 août 1887 au château de Persenbeug sur le Danube en Basse-Autriche. Son père était l’Archiduc Otto, neveu de l’Empereur François-Joseph, mari de Sissi. Sa mère était la Princesse Marie-Josèphe de Saxe, fille de Georges Ier qui fut l’avant-dernier Roi de Saxe de 1902 à 1904. Charles ne semblait pas devoir un jour être appelé à régner. Et pourtant les malheurs frappant la famille impériale pendant les vieux jours de son grand-oncle Empereur décidèrent de son destin…

Il fut élevé avec piété sous la vigilance aimante mais sans faiblesse de sa mère, femme très chrétienne. Son père, lui, mena une vie un peu “mouvementée”. Charles fut confié à des précepteurs chrétiens qui entretinrent ses excellentes dispositions. Son premier professeur, le Père Geggerle, Dominicain, fit remarquer sa réceptivité aux valeurs religieuses à une stigmatisée, la Mère Vicentia, qui lui répondit par ce commentaire inattendu : « Oui, nous devons l’envelopper de nos prières, car il sera empereur et aura à souffrir grandement. Il sera une cible pour le démon. » Le Religieux rapporta cette prophétie quelque peu déroutante au Comte et à la Comtesse Wallis qui étaient chargés de l’éducation du garçon. Ils constituèrent alors un petit groupe de prière, “La Ligue”, recruté dans le cercle des amis et des relations de Charles. Ce groupe de prière devint, après la mort de Charles, la “Ligue de prière de l'Empereur Charles pour la paix des peuples” et devint, en 1963, une communauté de prière reconnue par l'Eglise. Très tôt, grandit chez Charles un grand amour pour l'Eucharistie et pour le Cœur de Jésus. Il prit toutes les décisions importantes de sa vie en priant. Il fit sa Première Communion en 1898, à Vienne : « Si l'on ne savait pas prier, c'est par ce jeune monsieur qu'on l'apprendrait », commenta l'un des assistants.

L’Archiduc reçut une éducation soignée qui se poursuivit par des études secondaires auprès de l’abbaye bénédictine des “Schotten”, à Vienne, où se développèrent ses qualités de franchise, de charité, de ténacité, de modestie, teintées de timidité. Si sa santé donna quelques inquiétudes, Charles ne cessa de progresser dans les domaines intellectuel et spirituel. Irréprochable dans sa conduite, il n'en était pas moins gai et aimait beaucoup la musique. Il apprit l’anglais, le français et le latin ainsi que toutes les langues qui se parlaient dans le vaste empire austro-hongrois qui comptaient alors plus de 50 millions d’habitants : le hongrois, le tchèque, le croate, le roumain, le polonais, l’italien… C’était une connaissance nécessaire pour celui qui était le troisième des successeurs potentiels de l’Empereur. Pour finir, il fit des études de droit à Prague.

Comme il n’avait guère de chances de devenir empereur, il se voua à une carrière militaire. Ayant reçu dès l’âge de 16 ans le grade de sous-lieutenant, il continua sa formation et accéda par son mérite à des échelons supérieurs.

En 1906, il perdit son père qui décéda dans une piété et une sérénité inattendues. Charles devint alors le second dans l'ordre de la succession au trône, après son oncle, François-Ferdinand, qui l'initia aux affaires de l'État – l’Archiduc héritier Rodolphe, fils de l’Empereur François-Joseph et de l’Impératrice Elisabeth (Sissi), était mort dans de tragiques et énigmatiques circonstances à Mayerling en 1889 à l’âge de 31 ans –.

En 1908, Charles fut nommé chef d'escadron en Bohême. Un de ses proches dira de lui : « L'amour sincère du jeune archiduc pour toutes les beautés de la nature révélait un être foncièrement bon qui adorait le Créateur à travers toutes ses œuvres et laissait deviner un homme totalement dépourvu de méfiance et de haine, qui accueillait chacun à cœur ouvert ».

Mariage de l’Archiduc Charles

En 1909, Charles rencontra la Princesse Zita de Bourbon-Parme (1892-1989), de cinq ans plus jeune que lui. Elle avait été élève des Bénédictines de Solesmes. Son père, Robert de Bourbon (1848-1907) avait été le dernier Duc régnant de Parme ; sa mère, Maria Antonia de Bragance (1862-1959), était la fille de Michel Ier, Roi du Portugal. En 1910, l’Empereur François-Joseph dit à Charles, qui avait 23 ans, que le temps était venu de choisir une épouse. Le choix était déjà fait dans son cœur, car il avait été séduit par la pieuse Princesse Zita. Lui-même très pieux, il ne manquait jamais la messe quotidienne sauf nécessité. Il obtint donc de l'Empereur l'autorisation de demander sa main. En 1911, il emmena la jeune fille au pèlerinage marial de Mariazell où, devant le Saint-Sacrement, il la demanda en mariage. Tous les deux se mirent alors sous la protection de la Vierge Marie. Avant la célébration de leur mariage, Charles glissa à Zita : « Maintenant, il nous faut nous aider mutuellement à gagner le Ciel ». Préparé par une retraite spirituelle, le mariage eut lieu le 21 octobre 1911 et fut béni par le Pape saint Pie X (1835-1914). Le Saint-Père donna à Charles un chapelet en or dont il fit un usage intensif, surtout dans les dangers de la guerre au point de l’user complètement ! Quelque temps avant, au cours d'une audience accordée à Zita, le Souverain Pontife avait prédit aux fiancés leur prochaine accession au trône, son époux deviendrait Empereur et que ses vertus seraient un exemple pour tous les peuples. La princesse lui ayant rappelé que l'héritier direct du trône était François-Ferdinand et non pas Charles, le Pape maintint son étonnante affirmation.

En 1912, Charles servit en Galicie comme capitaine – la Galicie est une région actuellement partagée entre la Pologne et l'Ukraine, jadis faisant partie de l’Empire autrichien –. Il s'occupa activement de ses troupes afin d'améliorer leur bien-être matériel et moral.

Le 20 novembre, Zita donna naissance à un fils, Otto. Six ans plus tard, le jour de la Première Communion de cet aîné, Charles consacra sa famille au Sacré-Cœur de Jésus. En février 1913, la petite famille s'établit au château de Hetzendorf, près de Vienne. Charles y menait une vie ascétique. Il travaillait jusque tard dans la nuit. Il s'assujettit à toutes les contraintes de la vie d'officier, sans jamais se servir de son rang pour obtenir des passe-droits.

L’union de Charles et de Zita, d’un amour sans faille et grandissant, fut bénie, en dix années de vie commune, par la naissance de huit enfants.

La Première Guerre Mondiale

1914, sombre année… L’Europe, déjà fragile et sous tension, va entraîner le monde entier dans une terrible guerre…

Le 28 juin 1914, l'Archiduc François-Ferdinand, héritier direct du trône, neveu de l’Empereur François-Joseph et oncle de Charles, fut victime d'un attentat à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, alors possession de l’Autriche. L’Archiduc et sa femme Sophie y trouvèrent la mort. Charles devenait « Kronprinz », Prince héritier d’un empire dans une Europe au bord de l’éclatement… En effet, l’assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand provoqua le déclenchement de la guerre qui se propagea sur tout le vieux continent. Les auteurs de cet attentat étaient serbes. Un ultimatum fut adressé à la Serbie – l’Autriche voulait contrôler sur place l’enquête sur l’attentat –… Le gouvernement serbe tergiversa… A Vienne, l’Empereur François-Joseph hésitait à franchir le pas. Finalement, il signa la déclaration de guerre, notifiée à Belgrade le 27 juillet 1914. La Russie mobilisa pour soutenir la Serbie, la France pour soutenir la Russie. L’Allemagne déclara la guerre à la Russie le 1° août et à la France le 3. Le conflit mondial commençait !

Charles fut alors amené à diriger diverses actions militaires dans lesquelles il se comporta avec courage et honneur. Engagé sur le front de l’Est et du Sud, il mena des actions victorieuses et se distingua par ses convictions morales dans l'élaboration de ses plans de bataille. En Italie, il donna l'ordre à ses officiers d’éviter des massacres inutiles : « S'assurer que l’aide soit apportée aux blessés aussi rapidement que possible et que les troupes soient approvisionnées aussi bien que possible... J'interdis de ne pas faire des prisonniers ... J'interdis formellement le pillage, le vol et la destruction délibérée. » Guidé par ses principes chrétiens, Charles, quand bien même aurait-il jugé la guerre immorale, insistait pour que l'armée se conduisît avec moralité. Un soir, sur le front, pleurant devant les corps mutilés, il avait déclaré : « Personne ne peut justifier cela devant Dieu. »

Charles, Empereur d’Autriche et Roi de Hongrie

Au moment où l’engrenage infernal était à son comble, le vieil Empereur François-Joseph mourut, âgé de 86 ans. C’était le 21 novembre 1916. Le Kronprinz devenait Empereur d’Autriche sous le nom de Charles I°, et Roi de Hongrie sous celui de Charles IV.

À peine monté sur le trône, dès le 22 novembre, l'Empereur Charles manifesta sa volonté de rénover la Double Monarchie dans une Déclaration adressée à la population : « Je désire être un souverain juste et bienveillant envers mes peuples. Je maintiendrai très haut la liberté constitutionnelle et les autres droits, et préserverai soigneusement l'égalité de tous devant la loi. Je m'efforcerai sans cesse de promouvoir le bien-être de mes peuples sur le plan moral et spirituel, de protéger la liberté et l'ordre sur toutes les terres et d'amener à toutes les branches productrices de la société les fruits d'un honnête labeur... »

Charles, Artisan de Paix

Ce programme était complété par une nette prise de position en faveur de la paix : « Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour bannir dans le plus bref délai les horreurs et les sacrifices de la guerre, et rendre à mon peuple les bénédictions regrettées de la paix dans la mesure où se concilieront l'honneur de nos armes, les exigences vitales de nos États, le respect de nos loyaux alliés et les provocations de nos ennemis. » Même si ce dernier paragraphe cherchait à ménager l'allié allemand sans pour autant diminuer la volonté de paix de l'Empereur, les Allemands ne furent pas dupes, et les propos de Charles furent qualifiés de « sot bégaiement en faveur de la paix » ! édifiant, non ?

Le 30 décembre, Charles fut couronné Roi Apostolique de Hongrie. Il perçut cette charge comme une voie pour suivre le Christ : dans l'amour pour les peuples qui lui étaient confiés, dans sa bienveillance à leur égard, dans le don de sa vie pour eux. Pendant cette guerre terrible, Charles plaça le devoir le plus sacré d'un roi - l'engagement pour la paix - au centre de ses préoccupations. De tous les responsables politiques, il sera le seul à soutenir les efforts du Pape Benoît XV en faveur de la paix.

Charles couronné Roi Apostolique de Hongrie

Sitôt passées les cérémonies du couronnement, au cours desquelles des foules innombrables criaient leurs espérances en acclamant le jeune couple impérial et leur fils aîné Otto, Charles s’entretint avec ses beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, alors combattants dans l’armée belge, les chargeant d’intervenir auprès des puissances de l’Entente en vue de conclure une paix séparée. Ces efforts, accomplis au printemps 1917 dans le plus grand secret, et en parfait accord avec le pape Benoît XV, révèlent aux historiens non seulement l’âme chevaleresque de l’Empereur, sa volonté de paix, sa connaissance profonde et admirative de la France, mais aussi des vues lucides sur la politique des nations. Dans une lettre au prince Sixte, destinée à être mise sous les yeux du président Poincaré, il disait appuyer les justes revendications françaises relatives à l’Alsace-Lorraine, ainsi que la restauration de la Belgique dans toute sa souveraineté, comme aussi de la Serbie à condition qu’elle cessât d’être un foyer de désintégration politique. En même temps l’empereur Charles proposait à l’Allemagne, par une lettre au Kronprinz Guillaume, de compenser la cession de l’Alsace-Lorraine en se servant dans ses propres territoires, en Galicie et en Pologne méridionale. Les exigences italiennes, mais surtout la mauvaise volonté du ministre français des Affaires étrangères Alexandre Ribot et du président du Conseil Georges Clemenceau, firent échouer les pourparlers, et la guerre reprit, plus féroce que jamais. Charles réussit tout de même à décréter l’interdiction du gaz moutarde par les armées autrichiennes et refusa aussi la guerre sous-marine. Il proclama l’inviolabilité des populations civiles et l’obligation de traiter les prisonniers avec humanité. Il fallait de l’héroïsme pour prendre ainsi le risque de voir se retourner contre lui son allié allemand.

Il travailla également à l'élaboration d'une vaste législation sociale inspirée de l'enseignement social chrétien (droit du travail, assurances sociales, indemnisation des chômeurs, protection de la jeunesse...) Son attitude permit, à la fin du conflit, la transition vers un nouvel ordre sans guerre civile. Il fut cependant banni de sa patrie. Pour répondre au désir du Pape, qui craignait l'établissement du pouvoir communiste en Europe centrale, il tenta de rétablir son autorité en Hongrie. Mais deux tentatives échouèrent car il voulait éviter le déclenchement d'une guerre civile. Son fils aîné, Otto de Habsbourg, a dit de son père dans un entretien : « Le geste religieux le plus remarquable de mon père a été que c'est sans doute l'unique chef d'état dans la première guerre mondiale qui a véritablement recherché la paix mu par sa conscience de chrétien et qui a été au front, en personne. Il a d'ailleurs travaillé intimement avec le Pape pour obtenir une paix dans l'esprit chrétien. » Modèle des souverains chrétiens, comme saint Louis, Roi de France, lointain ancêtre de son épouse Zita, Charles I° s’est immolé dans l’acceptation totale du sacrifice pour sauver la paix dans l’équilibre entre les nations. Anatole France, pourtant peu suspect de sympathie politique pour la Monarchie et pour son chef catholique, écrivait : « L’Empereur Charles a offert la paix, c’est le seul honnête homme qui ait paru au cours de la guerre ; on ne l’a pas écouté. »

Charles fut envoyé en exil sur l'Ile de Madère. Considérant sa charge comme un mandat de Dieu, il n'abdiqua pas. Réduit à la misère, il vécut avec sa famille dans un logement insalubre. Il tomba gravement malade, acceptant la maladie comme un sacrifice pour la paix et l'unité de ses peuples. Charles endura ses souffrances sans se plaindre et pardonna à tous ceux qui lui avaient fait du mal. Il reçut les derniers Sacrements et la Communion. L'Eucharistie fut exposée dans sa chambre et Charles essaya de tenir un crucifix dans ses mains. Son épouse Zita l'assista en ses derniers moments. En tout début d'après-midi, il voulut porter le crucifix à ses lèvres et murmura : « Que Ta volonté soit faite. Jésus, Jésus, viens ! Oui, oui. Mon Jésus, que Ta volonté soit faite Jésus ! » Il murmura « Jésus, Marie, Joseph » une toute dernière fois et expira. C’était le 1° avril 1922.

Sa béatification par le Pape Jean-Paul II est un événement exceptionnel à plus d'un titre. Il ne faut y voir le rêve nostalgique d’un retour à la monarchie, mais seulement la vie d’un homme qui a tout fait pour la Paix ! on peut, par contre, être attristés que personne n’ait répondu à son appel ! Pour le Pape Jean-Paul II, la béatification de l’Empereur Charles fut aussi un moment de forte émotion personnelle. En effet, le propre père du Souverain Pontife, alors qu'il était sous-officier dans l'armée austro-hongroise, donna à son fils, né le 18 mai 1920, par admiration pour l'Empereur Charles, le prénom de Karol ! Sa Sainteté déclara dans son homélie : « Le devoir décisif du chrétien consiste à chercher en toute chose la volonté de Dieu, à la reconnaître et à la suivre. L'homme d'Etat et le chrétien Charles d'Autriche se fixa quotidiennement ce défi. Il était un ami de la paix. A ses yeux, la guerre apparaissait comme "une chose horrible". Arrivé au pouvoir dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, il tenta de promouvoir l'initiative de paix de mon prédécesseur Benoît XV. Dès le début, l'Empereur Charles conçut sa charge comme un service saint à ses sujets. Sa principale préoccupation était de suivre la vocation du chrétien à la sainteté également dans son action politique. C'est pour cette raison que l'assistance sociale avait une telle importance à ses yeux. Qu'il soit un exemple pour nous tous, en particulier pour ceux qui ont aujourd'hui une responsabilité politique en Europe ! »

Fr. B