« Un homme vaut ce qu’il cherche. »

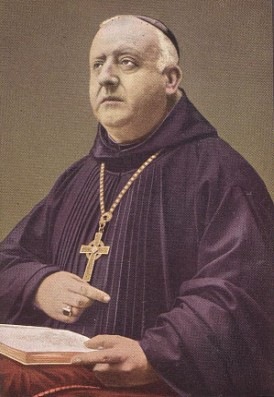

Bienheureux Columba Marmion,

Abbé Bénédictin de Maredsous

(1858-1923)

Les fils et les filles de saint Benoît, Patriarche des Moines d’Occident et Patron de l’Europe, tant Bénédictins que Cisterciens, comptent dans leurs rangs de nombreux Saints « officiels ».

Même si, en général, les Religieux, et spécialement les moines, ne courent pas après la béatification ou la canonisation d’un des leurs, l’Abbé de Maredsous en Belgique, Dom Columba Marmion, a vraiment « mérité » d’avoir été proclamé Bienheureux par le Pape Jean-Paul II lors du Jubilé de l’An 2000 et ce, en même temps que deux papes (Pie IX et Jean XXIII), un évêque, et un prêtre diocésain.

Le 3 septembre 2000, le Souverain Pontife déclarait dans son homélie : « Aujourd’hui, l’Ordre bénédictin se réjouit de la béatification d’un de ses plus illustres fils, Dom Columba Marmion, moine et Abbé de Maredsous. Dom Marmion nous a légué un authentique trésor d’enseignement spirituel pour l’Eglise de notre temps. Dans ses écrits, il enseigne un chemin de sainteté, simple et pourtant exigeant, pour tous les fidèles, que Dieu par amour a destinés à être ses fils adoptifs dans le Christ Jésus (Ep 1,5). Jésus-Christ, notre Rédempteur et source de toute grâce, est le centre de notre vie spirituelle, notre modèle de sainteté… Puisse une vaste redécouverte des écrits spirituels de Dom Columba Marmion aider les prêtres, les religieux et les laïcs à croître dans l’union avec le Christ et lui apporter un témoignage fidèle à travers l’amour ardent de Dieu et le service généreux à leurs frères et sœurs. »

Dom Marmion, « Pierre Vivante » de l’Eglise Catholique, nous est donc donné comme un témoin du Seigneur, comme un frère aîné dans la Foi, comme un exemple.

Dans un monde en pleine mutation, en cette première décennie d’un nouveau millénaire où tout est remis en question, en cette époque ébranlée par tant de bouleversements sociaux, économiques, politiques, religieux, minée par tant de conflits qui mènent souvent à la guerre, un moine bénédictin a été béatifié ! Cela pourrait paraître un peu à contre-courant de l’esprit actuel où ce qui compte souvent, c’est la performance, l’efficacité immédiate, le profit, la productivité, la compétitivité, la vitesse… C’est bien connu, « time is money », « le temps c’est de l’argent » ! L’Eglise a voulu ainsi montrer par la béatification de Dom Marmion qu’il y a une alternative à ce monde, ou plus exactement à cette façon de vivre dans le monde d’aujourd’hui. L’homme ne vaut-il pas ce qu’il cherche ?

Enfance et Jeunesse à Dublin (1858-1873)

Joseph Marmion est né le 1° avril 1858 à Dublin, en Irlande. Il est le septième enfant d’une famille qui en comptera neuf ; deux garçons sont morts en bas-âge avant la naissance de Joseph. La venue d’un garçon était donc attendue avec impatience, dans la prière. Il fut considéré comme un don du Seigneur. L’enfant sera donc « promis à Dieu » !

Le père de Joseph, William, est le chef des expéditions d’une importante entreprise d’exportation de blé en gros. Sa mère, Herminie Cordier, est française. Mais Joseph sera élevé dans la langue et la culture anglaises. Chez les Marmion, la foi catholique est traditionnelle et fervente, avec, par exemple, l’assistance à la messe quotidienne. Trois des sœurs de Joseph deviendront religieuses chez les Sœurs de la Miséricorde.

Joseph fait sa Première Communion à 10 ans. Il suivra sa scolarité chez les Augustins, puis chez les Jésuites au Belvedere College à partir de 1868.

Âgé de 50 ans, il relira son enfance et écrira : « Dans mon enfance, je n’avais pas de piété personnelle. Je pratiquais la religion par contrainte et à contrecœur. Dans mon adolescence, je n’avais aucun attrait pour la piété. Je la pratiquais sans réflexion et sans cœur, pour contenter mes parents. L’occasion de ma conversion fut la lecture de la vie de saint Louis de Gonzague et une visite fortuite à une maison religieuse. Ces deux événements ont fait naître dans mon âme l’idée de la grandeur de Dieu et des choses de l’éternité avec une inclinaison sensible et forte de quitter le monde et de me consacrer entièrement à Dieu dans un monastère. »

Joseph est un élève brillant, mais sans histoire. On remarque son assiduité à la prière, mais aussi à… l’humour et à la plaisanterie ! Oui, Joseph Marmion n’est pas « un triste » !

D’ailleurs, il faudrait définitivement enlever de notre idée qu’un Chrétien doit être austère ! Ce devrait même être le contraire ! Sommes-nous heureux de croire que Jésus est mort est ressuscité pour nous sauver, oui ou non ?

Dans un essai biographique sur Dom Marmion, on peur lire cette anecdote : « Au sortir d’un Office religieux un peu long, le jeune Joseph confia à sa maman : C’était si long que je n’avais plus rien à dire au Bon Dieu, alors je lui ai un peu raconté des fairy tales* ! »

* fairy tales : contes de fées ; « blagues », « farces », dans ce contexte

Séminariste et prêtre (1874-1886)

En janvier 1874, Joseph, âgé de 16 ans, entre au séminaire épiscopal de Holy Cross (Sainte Croix) de Clonliffe. Ses condisciples apprécient sa gaieté et ses bons mots. On remarque aussi en lui sa foi sincère, éloignée de tout pharisaïsme. Il a une grande estime pour la vertu d’humilité et pour la dévotion à la Passion du Christ, notamment par la pratique du chemin de croix.

Joseph découvre que Dieu est un Dieu d’amour. « Et voici que Dieu, non pour ajouter à sa plénitude, mais pour enrichir par elle d’autres êtres, va étendre, pour ainsi parler, sa paternité. – Cette vie divine, si transcendante, que Dieu seul a le droit de vivre, cette vie éternelle communiquée par le Père au Fils unique et, par eux, à leur commun Esprit, Dieu décrète d’appeler des créatures à la partager. Par un transport d’amour, qui a sa source dans la plénitude de l’Être et du Bien qu’est Dieu, cette vie va déborder du sein de la divinité pour atteindre et béatifier, en les élevant au-dessus de leur nature, des êtres tirés du néant ; à ces pures créatures Dieu donnera la qualité et fera entendre le doux nom d’enfants. – Par nature, Dieu n’a qu’un Fils ; par amour, il en aura une multitude innombrable : c’est la grâce de l’adoption naturelle », écrira Dom Marmion dans « Le Christ vie de l’âme » (1917). Nous reparlerons des Écrits de Dom Marmion.

En 1879, notre séminariste est envoyé au Collège irlandais de Rome. Il suit les cours au Collège Urbain dépendant de la Congrégation de Propaganda Fidei (Propagande de la Foi). Il y obtient la médaille d’or du meilleur étudiant de l’année.

Avant de retourner en Irlande, Joseph est ordonné prêtre le 16 juin 1881 en l’église Sainte-Agathe-des-Goths à Rome.

Rentré en Irlande, il est nommé vicaire à Dundrum, petit bourg au sud de Dublin. Il est aussi chapelain d’un couvent de religieuses, les Sœurs du Sacré-Cœur et aumônier d’un asile d’aliénés.

De 1882 à 1886, il sera professeur de philosophie au séminaire de Clonliffe. En même temps il est à la fois aumônier des Rédemptoristines de Dublin et d’une prison de femmes, également à Dublin. Il va apprendre à guider les âmes, à conseiller, à porter sur les gens un regard de miséricorde…

Appel du cloître

C’est peu avant son ordination sacerdotale que Joseph situe l’un des premiers appels qu’il ressent pour la vie monastique.

En effet il rencontra pour la première fois la vie bénédictine en 1880 lors d’une excursion qu’il fit avec trois camarades à l’Abbaye du Mont-Cassin au sud de Rome, monastère fondé par saint Benoît au VI° siècle. Dans une lettre de 1912, il écrit : « Nous avons été ravis en faisant l’ascension de la sainte Montagne. Je ne l’avais plus vue depuis 1880, quand j’y suis monté en revenant de Naples. C’est là que j’ai ressenti pour la première fois l’appel de Dieu à la vie monastique. Le tout m’est revenu avec une réalité, une vivacité, comme si c’était hier. »

Le deuxième appel s’est manifesté lorsque Joseph, sur le chemin du retour vers l’Irlande, rendit visite à un de ses compagnons de cours à l’Abbaye bénédictine de Maredsous en Belgique où il était novice. Joseph est immédiatement séduit par l’atmosphère liturgique de la toute jeune abbaye. Il y entend une voix intérieure : « C’est ici que je te veux. »

Dans ce XIX° siècle et ce début du XX°, la figure de Joseph Marmion, futur Dom Columba, s’inscrit dans un immense renouveau du monachisme bénédictin dans notre vieille Europe, renouveau qui débordera de notre continent.

En 1833, Dom Prosper Guéranger fondait la « célébrissime » Abbaye Saint-Pierre de Solesmes dans la Sarthe. En 1850, le Père Jean-Baptiste Muard fondait dans l’Yonne, au cœur du Morvan, la non moins connue Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire. En 1855, Dom Placide et Dom Maur Wolter fondaient l’Abbaye Sain-Martin de Beuron en Allemagne. Tous ces monastères allaient à leur tour fonder d’autres maisons…

Départ pour Maredsous

Le Seigneur attendait donc le jeune prêtre Joseph Marmion à Maredsous ! N’y avait-il pas entendu une voix intérieure qui lui dit : « C’est ici que je te veux » ?

Rappelez-vous que Joseph Marmion avait senti l’appel à la vie monastique après une visite à l’Abbaye du Mont-Cassin. Après son passage au monastère fondé par saint Benoît, il écrivit de Rome à Dom Rudesind Salvado, Évêque et Abbé de Nouvelle-Nursie en Australie (lettre du 29 avril 1881) : « … Au mois d’août passé, à l’occasion d’une visite au Mont-Cassin, je sentis renaître tous mes anciens désirs ; et, à mon retour à Rome, mon confesseur me dit que, bien qu’il fut confesseur au collège irlandais depuis plus de trente ans, il n’avait jamais conseillé à personne de se faire religieux ; toutefois, m’avoua-t-il, les signes de ma vocation étaient si évidents qu’il se considérait comme obligé de me dire son sentiment : c’était la volonté de Dieu que je me fasse religieux, et, selon lui, bénédictin… »

Il se rend aussi à la nouvelle Abbaye de Maredsous et il écrit de Dublin au Docteur Kirby, Recteur du Collège Irlandais (lettre du 10 août 1881) : « … Sur l’avis du médecin, j’ai retardé mon voyage de retour de façon qu’une fois arrivé, je puisse commencer à travailler avec des forces renouvelées. Une occasion favorable s’est présentée d’elle-même : un jeune homme de mes amis, novice dans le beau monastère de Maredsous, m’a invité à passer quelques jours avec lui, parmi les belles collines de sa région. J’ai profité avec joie de son invitation ; et en même temps que je reconstituais mes forces, j’ai aussi fait une très belle retraite de quelques jours. »

A cette époque, Joseph pensait devenir bénédictin missionnaire en Australie. Dans une autre lettre à Dom Salvado, il lui fit part de ses intentions (lettre du 7 juin 1882) : « Concernant la mission de Nouvelle-Nursie, mes intentions sont aussi résolues que jamais et, je puis le dire, encore plus ; car cette année d’expérience dans la vie de prêtre séculier – bien qu’elle m’ait été certainement très utile – m’a donné un désir intense pour la vie religieuse [cloîtrée] ; non pas pour avoir moins de travail mais pour pouvoir travailler en obéissance et être soustrait à l’influence du monde qui, malheureusement, a un grand charme pour moi. »

Mais dans son cœur l’idée de Maredsous fait son chemin… Un jour sa décision est prise : il souhaite entrer à l’Abbaye de Maredsous. Il est cependant obligé de différer son entrée. Par suite du décès de son père et de la modicité des revenus familiaux, son office de vicaire et ses divers engagements vont permettre à Joseph d’aider son frère à assumer ses études de médecine.

Finalement, Joseph, âgé de 28 ans, part pour Maredsous. Il entre dans l’Abbaye le 21 novembre 1886.

L’Abbaye Saint-Benoît de Maredsous

L’Abbaye de Maredsous a été fondée en 1872 par les frères Maur et Placide Wolter ; ils venaient de fonder en 1855 l’Abbaye de Beuron en Allemagne.

Abbaye Saint-Benoît de Maredsous (Belgique)

Dès 1871, un jeune Belge, Hildebrand de Hemptinne, moine à l'abbaye de Beuron, convainquit ses supérieurs d'ouvrir une maison bénédictine dans son pays natal. Les Desclée, grands industriels, possédaient un domaine dans la région de Maredsous et désiraient y fonder une chapelle. Sous l'influence d'Hildebrand, ils se rallièrent au projet de construction d'une vaste abbaye qu'ils financèrent. C'est l'architecte Jean-Baptiste Béthune qui en dessina les plans, dans le style néo-gothique dont il était l'adepte. Le style architectural choisi fut le gothique primaire (2° moitié du XII° siècle, début du XIII° siècle) aux baies à triple lancette, à l'aspect assez sévère. La construction dura une vingtaine d'années, de 1873 à 1891.

Dom Placide Wolter était le Père Abbé de Maredsous lorsque Joseph Marmion y arriva. En 1890, Dom Placide succèdera à son frère Dom Maur (décédé) à la tête de l’Abbaye de Beuron. Les deux frères s’éloignèrent de la conception bavaroise et autrichienne des monastères bénédictins en refusant la direction d’écoles ou de paroisses. Ils valorisèrent la prière quotidienne au chœur : l’Office Divin, cher à la Règle de saint Benoît.

Frère Columba

Joseph Marmion prend donc l’habit bénédictin et reçoit le nom de frère Columba, évocation de saint Colomban, moine irlandais né vers 540 et fondateur de plusieurs monastères en Europe continentale. Le Père Abbé, Dom Placide, est attaché à une pratique rigoureuse de la Règle et des coutumes bénédictines, ce qui donne au nouveau monastère un certain accent de rigidité. Les jeunes moines ont pour Maître des novices Dom Benoît D’Hondt, homme strict et austère. Ce n’est pas toujours facile pour frère Columba. En effet, à 28 ans, il a une personnalité bien marquée, teintée d’humour et de jovialité. Alors face à des mots comme abnégation, renoncement, mortification, humilité, obéissance… Ce n’est pas évident tous les jours ! S’ajoute la barrière des langues : le français et l’allemand parlé par certains moines venus de Beuron. Même si sa détermination est mise à rude épreuve, frère Columba ne baisse pas les bras. Avant son entrée à Maredsous, il écrivait à une religieuse irlandaise (lettre du 27 novembre 1885) : « Si j’entrais en religion demain, ce serait avec la décision de m’abandonner moi-même absolument dans les mains des supérieurs, de les laisser couper sans aucune pitié toutes les défectuosités de mon caractère, de façon à pouvoir être présenté à l’autel de l’amour divin comme une oblation pure ; et quoique la nature puisse se plaindre, je tâcherais de supporter tout pour l’amour de Jésus crucifié. » Le 10 février 1888, en la fête de sainte Scholastique, sœur de saint Benoît, frère Columba fait profession simple. Il écrit à un ami, Vincent Dwyer qui a été son confrère au séminaire de Clonliffe et à Rome (lettre de 1888 ?) : « Je suis convaincu que je suis où Dieu veut que je sois. J’ai trouvé une grande paix et je suis extrêmement heureux ; … c’est par une particulière grâce de Dieu envers moi que je suis ici. » Il lui raconte aussi un peu sa vie au monastère : « Le monastère ici n’a que quelques années d’existence. Il est encore dans sa première ferveur. C’est un des cinq monastères qui constituent la nouvelle Congrégation Bénédictine de Beuron… Mais tu vas me demander : que fais-tu ? Eh bien, nous nous levons vers trois heures et demie chaque matin. Les matines commencent à quatre heures et à partir de là, jusqu’au coucher – vers huit heures et demie – nous sommes au chœur, à l’étude, à l’enseignement et au travail manuel. Le principal objectif de notre Congrégation est de célébrer la sainte liturgie et le plain-chant de l’Église avec l’exactitude et la splendeur les plus grandes possibles. Nous avons donc les messes conventuelles, messes de vigiles et en fait tout ce qui est prescrit. Je n’avais aucune idée des richesses et de la beauté contenues dans l’Office divin. Je voudrais que tu puisses passer une semaine ici. Je pense que tu serais enthousiasmé.

Dans son ouvrage « Le Christ idéal du moine », Dom Columba, devenu Père Abbé, écrira à propos de la Règle de saint Benoît et spécialement sur l’Office divin : « Aussi notre saint Patriarche, après avoir indiqué le but de notre vie, après avoir établi l’autorité du chef du monastère et défini la société cénobitique (les moines vivant en communauté) ; après avoir montré comment l’humilité et l’obéissance achèvent d’écarter du chemin de la perfection les obstacles, nous entretient-il de l’office divin. Il consacre, à le régler, de nombreux chapitres ; il fait de l’office divin, non sans doute le but, ni même l’œuvre exclusive, ou caractéristique, de la vie du moine, mais l’œuvre principale, à laquelle les autres, dans l’ordre de l’estime et de l’action, doivent se subordonner : Que rien ne soit préférer à l’Office divin ; [Règle, ch ; 43] il établit une école du service du Seigneur [Prologue de la Règle], et l’office divin constitue, dans cette école, le premier service de notre dévotion. »

Activités du frère Columba au monastère

Le 10 février 1891, frère Columba faisait donc Profession monastique.

On confie au jeune Profès la responsabilité de surveillant du collège fondé récemment, puis la charge de professeur d’anglais à quoi s’ajoutent des leçons de philosophie et de théologie. Il est aussi second maître des cérémonies et aide le maître des novices. Il est amené à rendre des services aux curés du voisinage. Ces derniers apprécient sa prédication, « chaude et convaincue, pittoresque et originale ». Il donne aussi une aide spirituelle à des moines, à des élèves. Il confesse et prêche des retraites.

Dom Columba, Prieur du Mont-César à Louvain (1899-1909)

Les qualités spirituelles du moine irlandais n’allaient pas rester cachées longtemps. A partir de 1895, Dom Hildebrand de Hemptinne, Père Abbé de Maredsous depuis 1890, conçoit le projet de fondation d’un monastère à Louvain, ville où se trouve une université catholique. La nouvelle abbaye ouvre ses portes le 13 avril 1899. Le Supérieur en est Dom Robert de Kerchove ; Dom Columba Marmion en sera le Prieur. Le contraste entre les deux moines est étonnant : « L’abbé, grand, sec, maigre, figure émaciée d’ascète ; le second, corpulent, à la mine épanouie, réjouie, au regard où pétille la vivacité de l’esprit, toujours prompt à saisir l’aspect comique des choses ». Dom Columba est responsable spirituel et professeur de tous les jeunes moines venus étudier la philosophie et la théologie à Louvain. Il consacre aussi du temps à la prédication de retraites, à la direction spirituelle. Il devient confesseur du futur cardinal Mercier. Il écrit à un ami devenu évêque, Monseigneur Vincent Dwyer (lettre du 3 avril 1900) : « Depuis ma dernière lettre, j’ai été nommé Prieur, et j’assume beaucoup de responsabilités ; mais je suis très heureux. Je trouve que, lorsqu’on se donne soi-même sans réserve à Dieu, en Lui abandonnant pleinement le contrôle de ses actes, et en cherchant Sa gloire en tout, Il vient alors merveilleusement en aide ; et il supplée même au manque de talents ou de connaissance. »

Dom Columba, troisième Abbé de Maredsous (1909-1923)

Dom Columba est élu troisième Abbé de Maredsous le 28 septembre 1909 et béni le 3 octobre.

Le premier, Dom Placide Wolter, fut Abbé de 1872 à 1890. Le deuxième, Dom Hildebrand de Hemptinne, fut Abbé de 1890 à 1909. Ce dernier était devenu, à la demande du pape Léon XIII, le premier Abbé Primat de la Confédération Bénédictine en 1893, tout en restant Abbé de Maredsous. En 1909, il démissionne de sa charge abbatiale de Maredsous pour se consacrer exclusivement à sa fonction d’Abbé Primat.

Comme Père Abbé, Dom Columba Marmion a droit à un blason et à une devise. Le blason comprend deux trèfles, en souvenir de son Irlande natale et une crosse d’argent, emblème de l’autorité abbatiale mais plus encore du service et de la guidance des frères. Sa devise, en latin, est : Prodesse magis quam praesse – Servir plutôt que régir.

Après quelques années d’absence de l’abbaye, il trouve à son retour une centaine de moines, une École abbatiale, une École des Métiers d’art, une ferme... Il aura la sagesse de s’entourer de bon collaborateurs et de leur faire confiance. L’Abbé de Maredsous meurt le 30 janvier 1923.

Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire sur Dom Columba Marmion. Il a laissé « le souvenir d’un grand moine à la vie intérieure intense, d’un théologien consommé, d’un contemplatif et d’un apôtre au zèle infatigable » (Dom Idesbald van Houtryve, moine de l’Abbaye du Mont-César).

Dom Columba Marmion et ses Ecrits

Dom Columba nous a laissé de véritables trésors comme : « Le Christ, vie de l’âme » (1917), « Le Christ dans ses mystères » (1919), « Le Christ, idéal du moine » (1922), une abondante correspondance, des phrases citées dans des ouvrages sur le bienheureux Abbé (« L’union à Dieu », « Un maître de la vie spirituelle »…).

Voilà quelques citations tirées de ces livres :

- Quand on a une foi vive dans le Christ, on ne craint ni les difficultés, ni les contradictions, parce qu’on sait que le Christ habite en nous par la foi et qu’on s’appuie sur Lui.

(« Le Christ, idéal du moine »)

- L’amour est ce qui mesure, en dernier ressort, la valeur de tous nos actes, même des plus ordinaires.

(« Le Christ, idéal du moine »)

- Par nature, Dieu n’a qu’un Fils ; par amour, il en aura une multitude innombrable : c’est la grâce de l’adoption surnaturelle.

(« Le Christ, vie de l’âme »)

- Vous le voyez : non seulement les actions qui, de leur nature, se rapportent directement à Dieu, comme les « exercices » de piété, l’assistance à la sainte messe, la communion et la réception des autres sacrements, les œuvres de charité spirituelle et corporelle ; mais encore les actions les plus ordinaires et les plus banales, les incidents les plus vulgaires de notre existence quotidienne, comme prendre de la nourriture ; vaquer à ses affaires ou à ses travaux ; remplir dans la société ses diverses obligations, nécessaires ou utiles, d’homme et de citoyen ; se délasser ; s’abandonner au repos ; toutes ces actions qui reviennent chaque jour et tissent littéralement, dans leur monotone et routinière succession, la trame de notre vie entière, peuvent être transformées, par la grâce et l’amour, en actes très agréables à Dieu et riches en mérites. C’est comme le grain d’encens : un peu de poussière sans consistance, mais lorsqu’il est jeté dans le feu, il devient un parfum agréable. Quand la grâce et l’amour saisissent tout dans notre vie, alors toute notre existence est comme un hymne perpétuel à la gloire du Père céleste ; elle devient pour lui, par notre union au Christ, comme un encensoir d’où s’élèvent des parfums qui le réjouissent : Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ.

(« Le Christ, vie de l’âme »)

- Plus je me livre à Lui, plus il se charge de tout.

(« Un maître de la vie spirituelle »)

- Les jours, les mois, les années se succèdent et rien ne reste que Dieu et ce que nous faisons pour Lui.

(« L’union à Dieu »)

Fr. B