« Désormais ma seule tâche sera l’amour. »

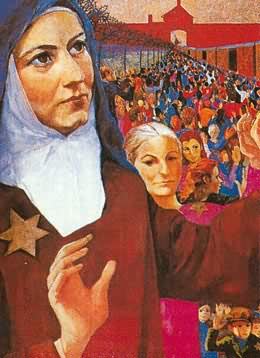

Carmélite et Fille d’Israël

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix - Edith Stein

Co-Patronne de l’Europe

(1891-1942)

Juive, philosophe, chrétienne et religieuse, ces quatre termes résument l’itinéraire d’une vie, d’une vie toute ordinaire, marquée cependant par une recherche patiente et constante de la vérité. Cette vérité, conçue comme un principe de vie, Edith découvre que c’est Quelqu’un : le Christ Jésus, le crucifié ressuscité. Alors elle met ses pas dans les siens et se livre à Lui sans réserve.

« Inclinons-nous profondément devant ce témoignage de vie et de mort livré par Edith Stein, cette remarquable fille d’Israël, qui fut en même temps fille du Carmel et sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, une personnalité qui réunit pathétiquement, au cours de sa vie si riche, les drames de notre siècle. Elle est la synthèse d'une histoire affligée de blessures profondes et encore douloureuses, pour la guérison desquelles s'engagent, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes conscients de leurs responsabilités ; elle est en même temps la synthèse de la pleine vérité sur les hommes, par son cœur qui resta si longtemps inquiet et insatisfait, jusqu'à ce qu'enfin il trouvât le repos dans le Seigneur. » Ces paroles furent prononcées par le Pape Jean-Paul II à l'occasion de la béatification d’Edith Stein à Cologne, le 1 mai 1987. Le Souverain Pontife l’a proclamée co-patronne de l’Europe. Sa fête est célébrée le 9 août au calendrier liturgique.

Edith Stein - Thérèse-Bénédicte de la Croix est son nom de religieuse carmélite -, nous est proche dans le temps ; une soixantaine d’années seulement nous sépare d’elle.

Une enfance juive (1891-1913)

Edith est née à Breslau (actuelle Wroclaw en Pologne) le 12 octobre 1891, pendant la grande fête de « Yom Kippour », le « Jour du Pardon ». Elle est la benjamine d’une famille juive de onze enfants. Cette date de naissance fut pour la future carmélite comme un présage, comme son destin. En effet à Kippour, le Peuple juif fait jeûne et pénitence, reconnaît son péché et espère en la fidélité du Dieu de miséricorde.

Son père commerçant en bois meurt alors qu’elle est encore toute petite. Sa maman reprend les rênes de l’entreprise familiale, tout en s’occupant de ses enfants. « Nous voyions notre mère travailler du soir au matin, et par conséquent, nous trouvions normal de n’exprimer que des désirs modestes. » Edith gardera toute sa vie cette simplicité et cette modestie de son enfance.

Edith reçoit une éducation stricte et exigeante, teintée toutefois de chaleur et d’amour. Au contact de ses aînées, la benjamine développe sa mémoire et laisse percevoir une grande intelligence. Elle demande comme cadeau pour son sixième anniversaire de pouvoir aller à l’école. Là, de grands horizons s’ouvrent devant elle, elle a soif de connaître, de comprendre... Là aussi elle expérimente l’injustice du fait même de son appartenance au Peuple juif. Malgré tous ses efforts, elle ne peut jamais atteindre la première place, ni même recevoir un prix à cause de l’antisémitisme du directeur.

Sa mère, veuve, femme très religieuse, active et volontaire, personne vraiment admirable, mais prise entre les soins de sa famille et la direction de l’entreprise, ne réussira pas à maintenir chez ses enfants une foi vivante. Elle écrivit plus tard : « J’ai perdu la foi de mon enfance et j’ai cessé de prier en toute conscience et de façon délibérée. » Elle cherche tout de même le sens de sa vie : « Ma seule prière était ma soif de vérité. »

En 1911, elle obtient son diplôme de fin d’études secondaires. Elle entreprend des cours d’allemand et d’histoire à l’Université de Breslau. Mais son véritable intérêt était la philosophie.

Elle découvre alors les Recherches Logiques d’Edmund Husserl (1859-1938), père de la phénoménologie. Chez Husserl, la phénoménologie est une méthode philosophique qui cherche à revenir « aux choses mêmes » et à les décrire telles qu’elles apparaissent à la conscience, indépendamment de tout savoir constitué.

La philosophe (1913-1922)

Edith a donc découvert la démarche d’Edmund Husserl. Elle en fut frappée et séduite à la fois : poser un regard simple sur les choses pour y découvrir leur vérité propre.

Elle part poursuivre ses études à Göttingen en 1913. Elle y rencontre Celui qui deviendra « son maître » : Husserl. La phénoménologie répond à son attente. Il s’agit pour Edith d’un exercice non seulement universitaire et intellectuel, mais également une manière de vivre, une pratique qui saisit la totalité de son être. Toute sa vie, elle restera fidèle à l’ascèse rigoureuse de cette démarche de connaissance qui oblige au respect des choses et des êtres.

Elle prépare sa thèse de doctorat en philosophie ; diplôme d’état qu’elle obtiendra avec la mention « summa cum laude » en 1915. Ce sera le seul doctorat en philosophie accordé à une femme cette année-là. Elle devient assistante de Husserl.

Elle rencontre un couple de Chrétiens, Adolph et Anna Reinach, qui l’aidera à traverser un temps de crise. « Après les visites chez les Reinach, j’étais née à une vie nouvelle. »

S’ouvre ensuite pour elle la découverte de plusieurs témoignages de foi comme la prière en commun chez les fermiers catholiques, l’étude des scolastiques du Moyen Âge et le « Notre Père » en vieil allemand.

En juillet 1916, Edith visite la cathédrale de Frankfort :

« Nous entrâmes quelques minutes dans la cathédrale et pendant que nous étions là, dans un respectueux silence, entra une femme avec son panier de commission, elle s’agenouilla sur un banc pour faire une brève prière. Ce fut pour moi quelque chose de totalement nouveau. Dans les synagogues ou dans les églises protestantes dans lesquelles j‘étais allée, les gens ne venaient que pour les offices religieux. Mais ici arrivait n‘importe qui, au milieu de ses travaux quotidiens, dans l'église vide de monde, comme pour un dialogue confidentiel. Je n'ai jamais pu oublier cela. » Edith vient de découvrir, sans le savoir encore pleinement, le mystère de la “présence réelle”. »

Un autre événement allait un peu plus « appeler » Edith : la mort de son ami Adolph Reinach au front en 1917. Elle se rend chez Anna pour l’aider à classer les papiers du défunt. Elle appréhende cette visite… Devant l’attitude de son amie, l’inattendu se produit :

« Ce fut ma première rencontre avec la Croix, avec la force divine qu'elle donne à ceux qui la portent. Je vis pour la première fois l'Église née de la souffrance rédemptrice du Christ dans sa victoire sur l'aiguillon de la mort, visible devant moi. Ce fut l'instant où mon incroyance s’effondra, où mon judaïsme pâlit et le Christ étincela : le Christ dans la lumière de la Croix. »

C’est pour Edith un moment décisif : elle découvre la force de vie que le Christ Jésus offre par sa Croix. Les Reinach avaient été baptisés quelques mois auparavant. A partir de cet instant, Edith devient chrétienne de cœur.

En été 1921, elle se trouve chez une amie. Dans la bibliothèque, elle prend un livre : La vie de sainte Thérèse d’Avila (Réformatrice du Carmel, 1515-1582). Après sa lecture, elle murmure :

« Là est la vérité. »

Depuis tant d’années qu’elle cherchait, elle venait de trouver !

« Je rencontre dans mon être, un autre Être, qui n’est pas le mien mais qui est le fondement et le support du mien. »

La Chrétienne enseignante (1922-1933)

Edith, qui a trente ans, décide de recevoir le Baptême…

Elle va traverser spirituellement le Jourdain, comme jadis son Peuple, conduit par Josué pour entrer en Terre Promise.

Le 1° janvier 1922, jour où à l’époque l’Eglise fêtait la Circoncision du Seigneur Jésus, Edith Stein, venue du Judaïsme, reçoit le Baptême dans l’Eglise Catholique avec comme marraine une amie protestante… Belle préfiguration de l’unité du Peuple de Dieu !

Les larmes coulent sur le visage de sa mère lorsqu’elle lui apprend la nouvelle… Mais devenue Chrétienne, Edith reste cependant profondément membre de son Peuple :

« Vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie pour moi d’être fille du peuple élu, d’appartenir au Christ non seulement par des liens spirituels, mais aussi par le sang. »

Edith pense au Carmel… Mais elle poursuit ses recherches philosophiques à l’incitation de son directeur spirituel. Elle est enseignante chez les Dominicaines de Spire. Elle étonne ses élèves par son silence et sa justice. Elle voyage aussi donnant des conférences, surtout sur des thèmes concernant les femmes.

« Quant à cette mystérieuse annonce d'une victoire de la femme sur le serpent, victoire remportée par la Reine de toutes les femmes pour l'humanité tout entière, il en résulte, dans la nature féminine, une réceptivité particulière pour ce qui est bon et un dégoût de ce qui est bas et vulgaire. »

Elle écrit des articles sur la psychologie et sur d’autres disciplines humanistes. Elle obtient aussi une chaire à l’Institut catholique de Pédagogie scientifique de Münster. Elle est très liée à l’Abbaye bénédictine de Beuron où elle puise les forces nécessaires et où elle passe les grandes fêtes de l’année liturgique.

Depuis son Baptême, Edith vit de l’Eucharistie quotidienne, « le Pain des forts. » Cette fréquentation de l’Eucharistie l’entraîne dans le mystère de la Rédemption :

« Vivre de l’Eucharistie signifie sortir insensiblement de l’étroitesse de sa propre vie pour naître à l’immensité de la vie du Christ. »

Edith est toute à Dieu…

Mais le ciel s’obscurcit au-dessus de l’Allemagne… En 1933, Adolphe Hitler et le National Socialisme arrivent au pouvoir. Edith n’a plus le droit d’enseigner ni de parler car elle n’est pas de la race aryenne.

« J’avais déjà entendu parler des mesures sévères contre les Juifs. Mais maintenant je commençai à comprendre soudainement que Dieu avait encore une fois posé lourdement sa main sur son peuple et que le destin de ce peuple était aussi mon destin. »

Pendant de longs moments de prière en silence, au pied du tabernacle, Edith est entrée dans l’épaisseur du mystère de la Croix. Désormais, elle sait que « c'est la Croix du Christ qui est posée sur le peuple juif » et elle poursuit : « Ceux qui le comprenaient devaient, au nom de tous, la prendre sur eux. C’est ce que je voulais faire. »

Elle décide enfin d’entrer au Carmel ; « voilà douze ans que j’y pensais. » Elle se présente à la Mère Prieure du monastère des Carmélites de Cologne.

Le lendemain, elle prend le train pour Cologne.

« Je ne pouvais entrer dans une joie profonde. Ce que je laissais derrière moi était trop terrible. Mais j'étais très calme - dans l'intime de la volonté de Dieu. »

Par la suite elle écrira chaque semaine une lettre à sa mère. Elle ne recevra pas de réponses. Sa sœur Rose lui enverra des nouvelles de la maison.

Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix (1933-1942)

Edith entre au Carmel le 14 octobre 1933. Elle franchit la clôture pour les Premières Vêpres de sainte Thérèse d’Avila. En rejoignant le Carmel, Edith ne fuit pas ; c’est une réponse mystique. « Ce n’est pas l’activité humaine qui peut nous aider, mais seulement la passion du Christ. J’aspire à y participer. »

Elle prend l’habit le 14 avril. Le Père Abbé de l’Abbaye Bénédictine de Beuron célèbre la Messe. Elle portera désormais le nom de sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Cette croix, sœur Thérèse-Bénédicte allait la porter pour l’amour Christ, restant solidaire de son Peuple, le Peuple de l’Alliance. Elle écrit en 1938 :

« Sous la Croix je compris le destin du peuple de Dieu qui alors (1933) commençait à s'annoncer. Je pensais qu'il comprenait qu'il s'agissait de la Croix du Christ, qu'il devait l'accepter au nom de tous les autres peuples. Il est certain qu'aujourd'hui je comprends davantage ces choses, ce que signifie être épouse du Seigneur sous le signe de la Croix. Cependant il ne sera jamais possible de comprendre tout cela, parce que c'est un mystère. »

Le 21 avril 1935, jour de sa profession simple, elle se sent « comme l’épouse de l’Agneau ». Lors de la rénovation de ses vœux, le 14 septembre 1936, elle ressent la présence de sa mère à ses côtés. Elle apprend quelques jours plus tard que sa mère est morte à ce moment-là.

Le 21 avril 1938, elle fit imprimer ces quelques mots sur l’image de sa profession perpétuelle : « Désormais ma seule tâche sera l’amour. »

De Cologne à Auschwitz

Les évènements politiques se précipitent : la « Nuit de Cristal » le 9 novembre 1938… synagogues brûlées… La fureur nazie se déchaîne contre les juifs, contre tous les « sous-hommes »…

Sœur Thérèse-Bénédicte part se réfugier au Carmel d’Echt en Hollande.

Le 26 mars 1939, dans son acte d’Offrande, elle écrit à sa Prieure :

« Je prie votre Révérence, de m'autoriser à m'offrir au Cœur de Jésus, comme sacrifice de propitiation pour la paix véritable et que la domination de l’antéchrist s’écroule si possible sans une nouvelle guerre mondiale et qu‘un ordre nouveau soit établi ».

Elle écrit son testament spirituel le 9 juin 1939 :

« Déjà maintenant j'accepte avec joie, en totale soumission et selon sa très sainte volonté, la mort que Dieu m'a destinée. Je prie le Seigneur qu'Il accepte ma vie et ma mort (…) en sorte que le Seigneur en vienne à être reconnu par les siens et que son règne se manifeste dans toute sa grandeur pour le salut de l'Allemagne et la paix dans le monde. »

Elle conclut par ces mots : « Je demande au Seigneur qu'Il accepte ma vie et ma mort, pour qu’Il soit reconnu par les siens (...) pour tous ceux que le Seigneur m’a donnés, qu'aucun d’eux ne se perde. »

Mais bientôt l’abominable pieuvre nazie, avec ses tentacules visqueux étranglant l’Europe, va rejoindre sœur Thérèse-Bénédicte …

Elle cherche à obtenir un visa pour la Suisse, mais après une lettre de l’épiscopat hollandais dénonçant les déportations et les exactions des nazis, plus de trois cents religieux et religieuses d’origine juive sont arrêtés.

Le 2 août 1942, la Gestapo débarque au monastère. Sœur Thérèse-Bénédicte se trouve dans la chapelle, avec les autres religieuses. En moins de cinq minutes elle dut se présenter avec sa sœur Rose qui avait été baptisée dans l'Église Catholique et qui travaillait chez les Carmélites d’Echt. Les dernières paroles de sœur Thérèse-Bénédicte que l'on entendit à Echt s'adressèrent à sa sœur : « Viens, nous partons pour notre peuple. »

Avec de nombreux autres juifs convertis au Christianisme, les deux femmes furent conduites au camp de rassemblement de Westerbork. Il s'agissait d'une vengeance contre le message de protestation des évêques catholiques des Pays-Bas contre le pogrom et les déportations de juifs.

« Que les êtres humains puissent en arriver à être ainsi, je ne l'ai jamais compris et que mes sœurs et mes frères dussent tant souffrir, cela aussi je ne l'ai jamais vraiment compris (…) ; à chaque heure je prie pour eux. Est-ce que Dieu entend ma prière? Avec certitude cependant il entend leurs pleurs. »

Durant son transfert, elle écrira ce billet à sa Prieure, sans indication de lieu ni de temps, que l'on date habituellement du 5 ou 6 Août 1942 :

« ... Je suis contente de tout, on ne peut acquérir une "scientia crucis" que si l'on commence par souffrir vraiment le poids de la Croix. Dès le premier instant j'en ai eu la conviction intime et j'ai dit du fond du cœur : Ave Crux, Spes Unica ... »

À l'aube du 7 août, un convoi de 987 juifs part en direction d'Auschwitz. Le 9 août 1942, sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, sa sœur Rose et de nombreux autres membres de son Peuple meurent dans les chambres à gaz d'Auschwitz.

Le professeur Jan Nota, qui lui était lié, écrira plus tard: « Pour moi elle est, dans un monde de négation de Dieu, un témoin de la présence de Dieu. »

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai écrit ces quelques lignes sur Edith Stein devenue Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix.

Juive et Chrétienne, elle nous est donnée par Dieu pour que nous entrions dans ce mystère divin où la Nouvelle Alliance ne supprime pas la Première Alliance, où le Peuple élu subsiste aux côtés de l’Église.

Elle nous invite à revivifier les racines juives qui sont les nôtres.

A mes Frères Juifs, aînés dans la Foi au Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, et de Jésus-Christ

Fr. B