Sainte Françoise Romaine (1384-1440)

Le 9 mars, l’Eglise célèbre la Mémoire de sainte Françoise Romaine. Elle a vécu à la même époque que sainte Rita (1381-1457). Comme la Sainte de Cascia, Françoise a eu une vie de jeune fille, d’épouse, de mère et de religieuse.

Contexte historique

L'époque pendant laquelle vécurent sainte Rita et sainte Françoise Romaine fut une époque troublée au point de vue religieux. En effet, de 1378 à 1418 se déroula le Grand Schisme d’Occident. Ce schisme se traduisit par une crise pontificale qui toucha profondément l’Eglise. L’événement fondateur de cette crise papale fut l’accession au titre de pape d’Urbain VI (1378-1389), successeur à Rome de Grégoire XI (qui avait résidé un temps en Avignon). Urbain VI serait devenu fou en prenant sa charge, c’est pourquoi le royaume de Naples déclara que Clément VII (1378-1394) serait le nouveau pape et régnerait en Avignon. Lors du concile de Pise, on déclara qu’Alexandre V (1409-1410) était lui aussi pape. Pendant trente années, il y eut trois papes en même temps ! Un à Rome, un en Avignon et un à Pise ! En tout, huit papes « régnèrent » sur ce laps de temps. C’est le concile de Constance qui résolut ce problème d’Église tricéphale. En effet, Jean XXIII fut déposé et Grégoire XII fut poussé à abdiquer. Cependant, Benoît XIII était exilé à Peñíscola, au Royaume d'Aragon, qui était le dernier État à le reconnaître. Ne voulant pas abdiquer, dépourvu de presque tout appui, il continuait à se déclarer pape. Il mourut seul mais avec la certitude d’être toujours le seul pape légitime. Trois de ses quatre derniers cardinaux élirent tout de même, à Peñíscola, l'antipape Clément VIII, qui finit par renoncer, quand le roi d'Aragon lui-même se rallia à Martin V. Martin V, élu le 11 novembre 1417 par ce conclave composé de cardinaux et de représentants de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Espagne, de la France et de l’Italie, prit la suite et s’installa à Rome en 1418, mettant ainsi un terme au Schisme. Martin V avait eu la bonne idée d’annoncer au préalable qu’il ne remettrait pas en cause les nominations de cardinaux effectuées par les deux autres papes, ce qui facilita probablement le consensus à son sujet. Il était important de rappeler ce fait historique pour une meilleure approche de la vie de sainte Françoise Romaine.

Petite vie de sainte Françoise Romaine

Fille de Paolo de Bussi et de Giacobella de Roffredeschi, Françoise naquit à Rome au début de 1384. Dès son enfance, elle se familiarisa avec la pratique des pénitents. Chaque jour, elle visitait les églises romaines où l’on pouvait gagner des indulgences. Sa mère la mit sous la direction spirituelle de dom Antonio di Monte-Savello, bénédictin du Mont-Olivet, qui résidait à Santa Maria-Nuova devenue plus tard Sainte-Françoise-Romaine (cette église se trouve près du Forum, à côté de la Basilique de Maxence).

Françoise qui, depuis son enfance, voulait se retirer dans un cloître, dût, à douze ans, obéissant à son père, renoncer à ce projet pour épouser Lorenzo Ponziani. Soutenue par sa belle famille, et particulièrement par sa belle-sœur Vanozza qui avait épousé le frère aîné de Lorenzo, Françoise continua de mener une vie de piété et de pénitence, sous la direction spirituelle de dom Antonio di Monte Savello. Elle reçut aussi un enseignement des vérités de la foi par un dominicain, prieur de Saint-Clément.

Soudain, Françoise tomba malade et resta une année entière entre la vie et la mort. Elle gardait un calme parfait tandis que sa famille, particulièrement son père, croyaient qu’il y avait là un châtiment divin parce qu’il l’avait empêchée de se retirer dans un cloître. Saint Alexis lui apparut une fois, pour lui demander si elle voulait être guérie, et, une seconde fois, pour lui signifier que Dieu voulait qu’elle restât dans le monde pour glorifier son nom ; jetant sur elle son manteau, saint Alexis disparut la laissant parfaitement guérie. Elle rejoignit Vanozza pour lui raconter sa vision et lui dit : « Maintenant que le jour est venu, hâtons-nous de nous rendre toutes deux à Santa Maria-Nuova et à l’église de Saint-Alexis, en action de grâce. »

Les deux femmes résolurent de renoncer aux divertissements inutiles, de progresser dans la prière et de se consacrer à des œuvres de charité. Le peuple de Rome les considérait comme des saintes et de nobles dames voulurent imiter leur exemple. Les attaques du démon furent si terribles que le Seigneur permit à l’ange gardien de Françoise de se faire visible et prompt à réprimer tout ce qui pouvait empêcher sa progression. Son premier enfant, Jean-Baptiste, naquit en 1400 ; elle le nourrit elle-même et l’instruisit dans la Foi chrétienne. L’année suivante, à la mort de sa belle-mère, elle fut appelée à gouverner la maison des Ponziani dont elle fit un exemple, tant dans l’organisation que dans la piété.

Lorsque la famine et la peste s’abattirent sur Rome, Françoise et Vanozza s’épuisèrent en charité et allèrent jusqu’à se faire mendiantes pour secourir les indigents. Le Seigneur les aida par quelques miracles. Lorenzo, témoin de tant de merveilles, laissa sa femme organiser sa vie à sa guise ; elle vendit ses robes et ses bijoux, distribua l’argent aux pauvres et ne s’habilla plus que d’une robe de drap grossier.

Elle avait vingt ans lorsque naquit son deuxième fils, Jean-Evangelista, qui montra dès l’enfance des dons certains de sainteté. Trois ans plus tard lui naissait une fille, Agnès, douce et aussi précoce que son frère dans la sainteté. En 1409, dans l’anarchie romaine, pour avoir défendu la cause de l’Eglise, Lorenzo fut frappé d’un coup de poignard, mais il n’en mourut pas. Quelques temps plus tard, il fut enfermé et l’on demanda que Françoise livrât son fils aîné en otage. Ne pouvant refuser, elle porta Jean-Baptiste au Capitole et se retira dans l’église voisine de l’Ara-Cœli. Prosternée devant l’image de la Vierge, elle entendit : « Ne crains rien, je suis ici pour te protéger ». Sur la place, le ravisseur avait mis l’enfant sur son cheval mais, comme le cheval refusait obstinément d’avancer, on rapporta l’enfant à sa mère qui n’avait pas quitté l’église.

L’année suivante, profitant du chaos qui régnait dans la Ville éternelle à cause du Grand Schisme, Rome fut envahie par Ladislas I° d’Anjou-Durazzo (1376-1414), roi de Naples, et ses troupes. Il envisageait, en effet, de rattacher les états pontificaux à son royaume. Appelé par les Colonna, il s’était présenté à Rome une première fois pour en demander la seigneurie, mais le peuple romain le chassa, lui et son escorte. Il revint avec une armée de douze mille hommes et conquit Rome et sa région, puis il s'attaqua à Florence, voulant constituer un royaume d'Italie…

Malgré cette situation, Françoise continua ses charités tandis que toute sa famille fuyait Rome. Elle tomba malade vers 1414 et, par crainte de la contagion, fut abandonnée de tous, sauf de Vanozza. C’est à cette époque qu’elle eut ses terribles visions de l’enfer.

Ladislas I° mourut et Rome retrouva la paix. Les Ponziani rentrèrent et retrouvèrent leurs biens. Lorenzo renonça à la vie publique pour la piété.

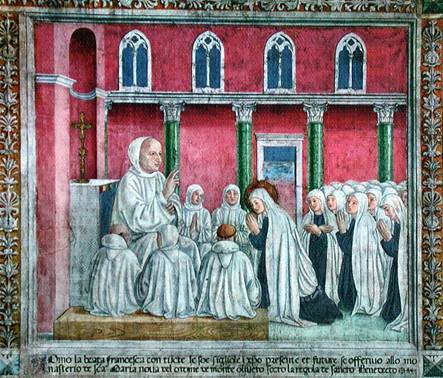

La fondation des Oblates bénédictines

Le 15 août 1425, à Santa Maria-Nuova, Françoise, pour neuf dames romaines, fonda l’association des Oblates de Marie, rattachée aux bénédictins du Mont-Olivet, dont le pape Eugène IV confirmera la règle en 1444. Les moines qu'elle prévint achetèrent en conséquence une propriété dite de la Tour des Miroirs, parce que certains ornements sculptés sur la tour qui surmontait la maison rappelaient la forme biseautée des glaces. Le Souverain Pontife autorisa, par une bulle datée de 1433, toutes les « recrues » de Françoise à vivre, sous la direction des Olivétains, dans ce cloître, ensemble. Cette congrégation s'établit au début avec peine. Elle eut pour première supérieure Agnès Lelli. Sainte Françoise ne pouvait, en effet, entrer dans ce monastère, son mari, revenu d'exil, lui ayant fait promettre de ne point le délaisser de son vivant. Trois ou quatre années passèrent, puis Laurent Ponziani mourut et alors, devenue « libre », elle se rendit à la Tour des Miroirs. Elle se prosterna la face contre terre, les bras en croix, et supplia ses filles de l'admettre auprès d'elles. Elle refusa, dès qu'elle eut revêtu l'habit, d'être nommée prieure, mais Agnès Lelli se démit de sa charge et elle fut bien obligée de la prendre. L'institut grandit sous son impulsion et il était prospère lorsqu'elle mourut.

Elle expira le 9 mars 1440 en disant : « Le ciel s’ouvre, les anges descendent, l’archange a fini sa tâche, il est debout devant moi et me fait signe de le suivre. »

On dit que son corps exhala un parfum de lys et de roses et, sur sa tombe, des guérisons de maux incurables se firent.

Françoise Romaine fut canonisée le 29 mai 1608 et elle est, en sa qualité de fondatrice du monastère de la tour des Miroirs, la patronne de ces oblates et de ces oblats bénédictins dont l'existence officielle a été reconnue et les fervents desseins approuvés par un bref du Saint-Siège publié, sous l'anneau du pêcheur, le 17 juin 1898.

A 2 km de l'Abbaye Notre-Dame du Bec en Normandie, une communauté de moniales-oblates de Sainte Françoise Romaine, fondée à Cormeilles-en-Parisis en 1924, est venue s'installer dès 1949, rejoignant la communauté des moines olivétains. Fidèles à la tradition bénédictine, les Religieuses pratiquent l'accueil de ceux qui viennent chercher le Seigneur, seuls ou en groupes. La vie en communauté monastique, comme celle des moines, s'organise autour du chant, des offices et de l'eucharistie dans l'église du monastère.